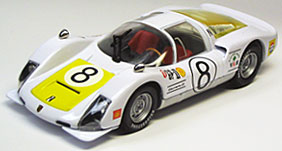

カレラ6と呼ばれる906は、904に代わり1966年に登場したコンペティション専用マシンで合計65台が生産されました。

鋼管スペース・フレームでサスペンションやブレーキなどは904のものを踏襲し、搭載される2リッター・フラット6エンジンは904/6で熟成が進められたユニットで210馬力を発揮した。

ドアはガルウイング・タイプです。写真上はエブロのミニカーで、それなりに出来は良いです。

しかし、写真下のミニカーは、聞いたことないメーカーで、いつから所有していたのか分からないほど昔から家にありました。 押し入れで発見し綺麗に磨きました

。ボディの色がピカピカのメッキという所が凄い!出来はかなりの大味です。重さはけっこうあります。

鋼管スペース・フレームでサスペンションやブレーキなどは904のものを踏襲し、搭載される2リッター・フラット6エンジンは904/6で熟成が進められたユニットで210馬力を発揮した。

ドアはガルウイング・タイプです。写真上はエブロのミニカーで、それなりに出来は良いです。

しかし、写真下のミニカーは、聞いたことないメーカーで、いつから所有していたのか分からないほど昔から家にありました。 押し入れで発見し綺麗に磨きました

。ボディの色がピカピカのメッキという所が凄い!出来はかなりの大味です。重さはけっこうあります。

写真上 1966 PORSCHE 906 ( EBBRO )

写真下 1966 PORSCHE 906 (AUTO PILEN)

写真下 1966 PORSCHE 906 (AUTO PILEN)

1968 PORSCHE 910

( EBBRO )

写真のミニカーは1968年の日本GP仕様。

ドライバーは生沢徹選手。 トヨタとニッサンの二大メーカーが争う中、プライベート・チームである滝レーシング・チームが割り込む形になるが、この年、レギュレーションが変わり、トヨタ7は3リッター、ニッサンR381は5.5リッターのエンジンを積む。 このポルシェ910は、2リッターである。

しかし、レース後半、北野元選手の乗るニッサンR381に迫る勢いを見せ、最終的に2位でフィニッシュした。

2リッターにも関わらず、大排気量のマシンに迫るなんてさすが、ポルシェって感じですねぇ。

ドライバーは生沢徹選手。 トヨタとニッサンの二大メーカーが争う中、プライベート・チームである滝レーシング・チームが割り込む形になるが、この年、レギュレーションが変わり、トヨタ7は3リッター、ニッサンR381は5.5リッターのエンジンを積む。 このポルシェ910は、2リッターである。

しかし、レース後半、北野元選手の乗るニッサンR381に迫る勢いを見せ、最終的に2位でフィニッシュした。

2リッターにも関わらず、大排気量のマシンに迫るなんてさすが、ポルシェって感じですねぇ。

1969 PORSCHE 908 Spider

( EBBRO )

1968年のプロトタイプカーの規定改正に合わせて製作されたオープン2シーターのプロトタイプレーシングカーある。 エンジンは、水平対向8気筒3000ccを搭載。 しかし、同じ頃、GTの規定が存在し、ポルシェ自身がGTの規定に合わせたポルシェ917を製作したため、908の活躍の場は少なかった。

写真の908は、1969年日本グランプリにタキ・レーシングチームから参戦した908。 この時、同チームからは出場したポルシェは3台。 そして、このゼッケン17の908は、H・ハーマン/田中健次郎選手のドライブにて総合7位、クラス優勝に輝きました。

写真の908は、1969年日本グランプリにタキ・レーシングチームから参戦した908。 この時、同チームからは出場したポルシェは3台。 そして、このゼッケン17の908は、H・ハーマン/田中健次郎選手のドライブにて総合7位、クラス優勝に輝きました。

1969 PORSCHE 917 short tail

( EBBRO )

1969年、5リッターのスポーツ・カー・クラスにエントリーするために開発されたのが917です。

ミドに積む空冷水平対向12気筒は4494ccの排気量から540馬力以上を発揮しており、1970年途中からは4.9リッターに拡大された。

シャシーは908のものをベースとしていました。

この917は、上記の908と同様タキ・レーシングチームから出場した3台のポルシェの中の1台。 J・シファート/D・バイパー選手のドライブにて総合6位でした。

ミドに積む空冷水平対向12気筒は4494ccの排気量から540馬力以上を発揮しており、1970年途中からは4.9リッターに拡大された。

シャシーは908のものをベースとしていました。

この917は、上記の908と同様タキ・レーシングチームから出場した3台のポルシェの中の1台。 J・シファート/D・バイパー選手のドライブにて総合6位でした。

1970 PORSCHE 908/03 (BEST)

1968年、FIAは、フォードやフェラーリの大排気量マシンの締め出しを狙って世界選手権のレギュレーションを5リッター以下のスポーツカーと3リッター以下のプロトタイプ・カーで競われることになり、これに沿って3リッターフラット8ユニットを積んだ908が登場した。

この908によってフォードGT40と熾烈な戦いが繰り広げられたが、惜しくもポルシェはタイトルを獲ることはできなかった。

908は基本的に3つのバリエーョンがあり、906や910に共通するクーペボディを持った908/1と、それ

この908によってフォードGT40と熾烈な戦いが繰り広げられたが、惜しくもポルシェはタイトルを獲ることはできなかった。

908は基本的に3つのバリエーョンがあり、906や910に共通するクーペボディを持った908/1と、それ

をベースにオープン・ボディとした908/2。さらに徹底した軽量化と操縦性の向上が行われ、タルガ・フローリオで優勝した908/3が造られている。写真のミニカーは908/3。

1970 PORSCHE 917K (MINICHAMPS)

1969年、5リッターのスポーツ・カー・クラスにエントリーするために開発されたのが917です。

ミドに積む空冷水平対向12気筒は4494ccの排気量から540馬力以上を発揮しており、1970年途中からは4.9リッターに拡大された。

シャシーは908のものをベースとしていましたが、初期の917は操縦性に問題がありましたが、1970年にレーシング活動をジョン・ワイヤのチームに任せた後、数々の改良が施され競争力を増していきました。

特に跳ね上がったようなテール・エンドを持917

ミドに積む空冷水平対向12気筒は4494ccの排気量から540馬力以上を発揮しており、1970年途中からは4.9リッターに拡大された。

シャシーは908のものをベースとしていましたが、初期の917は操縦性に問題がありましたが、1970年にレーシング活動をジョン・ワイヤのチームに任せた後、数々の改良が施され競争力を増していきました。

特に跳ね上がったようなテール・エンドを持917

は高速安定性が向上しており、917Kと呼ばれるようになった。こうして917Kやテールを伸ばした空力ボディを持つ917LHなどが大挙して出場した1970年のル・マンでは、ついに917Kが優勝し、ポルシェの悲願であったル・マン制覇を成し遂げました。翌1971年も917Kで連勝してます。

このミニチャンプスの917Kは凄く出来が良く、気に入ってます。

このミニチャンプスの917Kは凄く出来が良く、気に入ってます。

1973 PORSCHE Carrera RSR Le man's

( Spark )

「ナナサン・カレラ」で有名なナローボディをベースに、1973年当時としては衝撃的と言えるほど広げたオーバーフェンダーが特徴です。

市販型のRSはダックテールで有名ですが、それとは異なる左右のリア・フェンダーまで伸びた大型ウィングも特徴的です。

ル・マンでの成績は、1位の「マトラ・シムカMS670B №11」から27周遅れ、328周4485.365を走破して総合4位入賞。 3リッターという同排気量とは言え、2シーター・プロトタイプ・スポーツカー相手に市販ベースのこのポルシェの成績は大したものです。

市販型のRSはダックテールで有名ですが、それとは異なる左右のリア・フェンダーまで伸びた大型ウィングも特徴的です。

ル・マンでの成績は、1位の「マトラ・シムカMS670B №11」から27周遅れ、328周4485.365を走破して総合4位入賞。 3リッターという同排気量とは言え、2シーター・プロトタイプ・スポーツカー相手に市販ベースのこのポルシェの成績は大したものです。

1974 PORSCHE 911RSR Turbo Le man's

( EBBRO )

71年を最後にメイクス・チャンピオンシップから撤退したポルシェでしたが、74年にメイクス・チャンピオンシップがシルエット・フォーミュラいわゆる生産車ベースで争われるレースへと移行した。

そのグループ5に向けて登場したのが911RSRターボである。 カレラRSをより大きく発展させたもので、Can Aamで得たノウハウを生かしターボチャージャーで強化された心臓を与えた。 外見こそ911の形をしているが、基本ボディ以外はほぼ別物といえる改良が加えられている。 巨大なテール・ウイング、F1並のタイアそして、馬力は516馬力まで達した。

私はレーシング・ポルシェでこれが一番好き。

そのグループ5に向けて登場したのが911RSRターボである。 カレラRSをより大きく発展させたもので、Can Aamで得たノウハウを生かしターボチャージャーで強化された心臓を与えた。 外見こそ911の形をしているが、基本ボディ以外はほぼ別物といえる改良が加えられている。 巨大なテール・ウイング、F1並のタイアそして、馬力は516馬力まで達した。

私はレーシング・ポルシェでこれが一番好き。

1976年から、FIAの競技規定が再び変更になった。

これに対しポルシェでは、グループ4、5、6のクラスの為に、それぞれ934、935、936を開発した。

934は935のバックアップを任務とするモデルという位置付けであった。

グループ5に比べて改造規定が厳しいことから、よりノーマルの930に近い、2994ccのフラット6にシングル・イグニッション、Kジェトロニック・フューエル・インジェクション、そして最大ブースト圧1.4kg/c㎡、水冷インタークーラー付きのターボ・チャージャーによって485馬力の最高出力を発揮した。

写真下段の934/5は、グループ5仕様の巨大なウィングを装着し、主にヨーロッパ各地のレースを走ったマシンですが、フラットノーズの935の方が活躍していたため、あまり注目されなかったですね。

これに対しポルシェでは、グループ4、5、6のクラスの為に、それぞれ934、935、936を開発した。

934は935のバックアップを任務とするモデルという位置付けであった。

グループ5に比べて改造規定が厳しいことから、よりノーマルの930に近い、2994ccのフラット6にシングル・イグニッション、Kジェトロニック・フューエル・インジェクション、そして最大ブースト圧1.4kg/c㎡、水冷インタークーラー付きのターボ・チャージャーによって485馬力の最高出力を発揮した。

写真下段の934/5は、グループ5仕様の巨大なウィングを装着し、主にヨーロッパ各地のレースを走ったマシンですが、フラットノーズの935の方が活躍していたため、あまり注目されなかったですね。

1976 PORSCHE 934 TURBO

(Corretto Collezione) 写真上段

1976 PORSCHE 934 TURBO

(UNIVERSAL HOBBIES) 写真中段

1976 PORSCHE 934/5

(Corretto Collezione) 写真下段

1976 PORSCHE 935 Le man's

( EBBRO )

1976年、メイクス・チャンピオンシップの新ルール、シルエット・フォーミュラが発効された。

これまで混合レースで行われてきたグループ6のプロトタイプが独立したカテゴリーへと分離され、メーカーズ選手権は生産車をベースとしたグループ5「シルエット・フォーミュラ」でのみ争われることになった。

すでに2.14リッターの911ターボによって準備万端整っていたポルシェは、満を持して935ターボを登場させた。 ベースとなる生産車とは930ターボで、930のグループ5仕様ということで、「935」と呼ばれた。

その後、ボディやスペックが進化していきル・マン24時間レース、デイトナ24時間レース、セブリング12時間レースを始め世界中で150以上のレースで勝利を収めた。

1977年〜1979年の3年間ドイツのDRMで不敗であり、IMSA・GTXのクラス優勝、ニュルブルグリンク1000kmでの勝利も獲得している。

また、1976年から1979年までFIAワールドチャンピオンシップの優勝をポルシェにもたらした。

900馬力に達した際には、ドライバーへの負担が相当大きかったそうです。

これまで混合レースで行われてきたグループ6のプロトタイプが独立したカテゴリーへと分離され、メーカーズ選手権は生産車をベースとしたグループ5「シルエット・フォーミュラ」でのみ争われることになった。

すでに2.14リッターの911ターボによって準備万端整っていたポルシェは、満を持して935ターボを登場させた。 ベースとなる生産車とは930ターボで、930のグループ5仕様ということで、「935」と呼ばれた。

その後、ボディやスペックが進化していきル・マン24時間レース、デイトナ24時間レース、セブリング12時間レースを始め世界中で150以上のレースで勝利を収めた。

1977年〜1979年の3年間ドイツのDRMで不敗であり、IMSA・GTXのクラス優勝、ニュルブルグリンク1000kmでの勝利も獲得している。

また、1976年から1979年までFIAワールドチャンピオンシップの優勝をポルシェにもたらした。

900馬力に達した際には、ドライバーへの負担が相当大きかったそうです。

1976 PORSCHE 935 Mugello

( EBBRO )

1978 Porsche 935/78 "Moby Dick"

( del Prado collection )

グループ5に930ターボをベースに作られた935を76年から投入したポルシェですが、ワークスとして撤退する78年まで年々中味も外見も進化していきます。

そして、大きな大変身を遂げます。シルエット・フォーミュラとしては、これ以上のモディファイは無いだろうと思われるほどの改造です。 写真でもわかるようにルーフ、ウインドウ、ドアパネルでようやく911とわかる程度です。 この姿から鯨を思わせるので「モビー・ディック」と呼ばれるようになりました。

最終的には780馬力まで強化されましたが、相当な燃料の大食いだったそうです。

そして、大きな大変身を遂げます。シルエット・フォーミュラとしては、これ以上のモディファイは無いだろうと思われるほどの改造です。 写真でもわかるようにルーフ、ウインドウ、ドアパネルでようやく911とわかる程度です。 この姿から鯨を思わせるので「モビー・ディック」と呼ばれるようになりました。

最終的には780馬力まで強化されましたが、相当な燃料の大食いだったそうです。

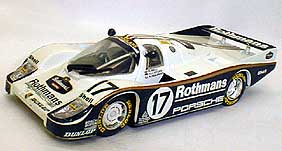

1982 PORSCHE 956 (VITESSE)

1982年、FIAはメーカー選手権を新たなカテゴリーのグループCによるシリーズとして発足、その名も世界耐久選手権(WEC)とした。

そして、それに合わせてポルシェは新たに956を開発する。

ポルシェのレーシング・カーとしては初めてのアルミ・モノコック・シャシーを持ち、ボディほ外皮はケブラー等の当時の新素材を多用し、空力特性はボディ上部だけでなく下面にまで考慮されている。

エンジンは、基本的には936と同じ、ポルシェ伝統の水平対向6気筒で、シリンダ・ヘッドのみ水冷のDOHC・4バルブであった。

排気量は2649cc。 圧縮比7.2:1でボッシュのメカニカル・フューエル・インジェクション、KKKターボ・チャージャー2基を備え1.1〜1.3kg/c㎡のブースト圧から590〜630馬力を発生した。

ファクトリー・チームはロスマンズ・タバコのスポンサー・シップを得て、ル・マン24時間をはじめ、世界耐久選手権シリーズで活躍した。

82年シリーズが終わると、ワークス・レプリカ956の市販が行われ、12台がプライベート・チームのもとへ渡った。

956が大挙する中、FISAはポルシェ以外のチームにチャンスを与えようと、ポルシェの低燃費を逆手に利用する新ルール、15%の燃料規制強化を打ち出すものの、ポルシェはボッシュ製モトロニック電子制御フューエル・インジェクションを新たに装備し、パワーと低燃費の両立向上で対向した。

そして、それに合わせてポルシェは新たに956を開発する。

ポルシェのレーシング・カーとしては初めてのアルミ・モノコック・シャシーを持ち、ボディほ外皮はケブラー等の当時の新素材を多用し、空力特性はボディ上部だけでなく下面にまで考慮されている。

エンジンは、基本的には936と同じ、ポルシェ伝統の水平対向6気筒で、シリンダ・ヘッドのみ水冷のDOHC・4バルブであった。

排気量は2649cc。 圧縮比7.2:1でボッシュのメカニカル・フューエル・インジェクション、KKKターボ・チャージャー2基を備え1.1〜1.3kg/c㎡のブースト圧から590〜630馬力を発生した。

ファクトリー・チームはロスマンズ・タバコのスポンサー・シップを得て、ル・マン24時間をはじめ、世界耐久選手権シリーズで活躍した。

82年シリーズが終わると、ワークス・レプリカ956の市販が行われ、12台がプライベート・チームのもとへ渡った。

956が大挙する中、FISAはポルシェ以外のチームにチャンスを与えようと、ポルシェの低燃費を逆手に利用する新ルール、15%の燃料規制強化を打ち出すものの、ポルシェはボッシュ製モトロニック電子制御フューエル・インジェクションを新たに装備し、パワーと低燃費の両立向上で対向した。

1982 PORSCHE 956 (VITESSE)

1982 PORSCHE 956 (VITESSE)